Ep.206

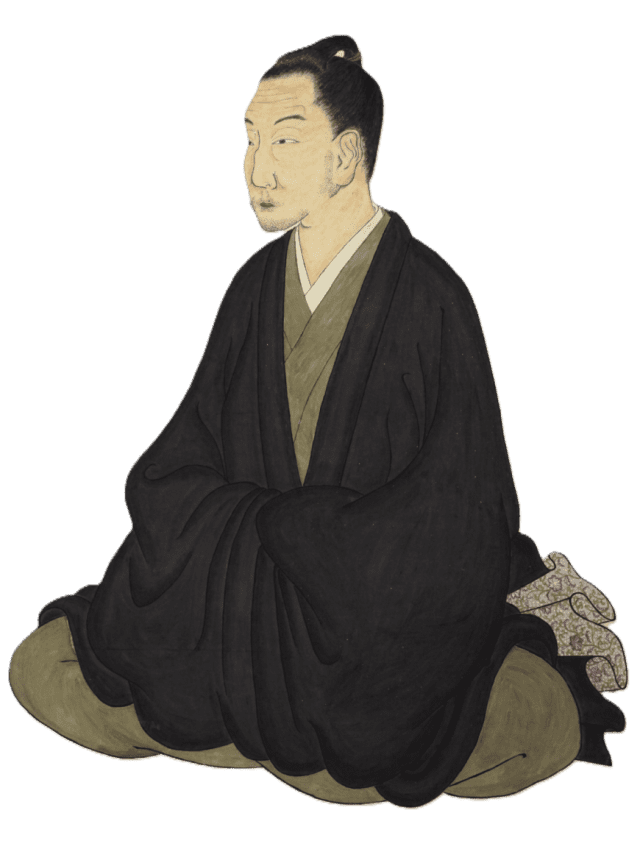

江戸時代の国学者、本居宣長(もとおりのりなが。1730-1801)

古事記や源氏物語を研究して多大な功績を残した人物で、出身は松阪市である。

同市では“北海道の生みの親” 松浦武四郎(Ep.131参照)と並ぶ郷土の偉人だ。

中学校の歴史の教科書に出てくる江戸時代の文人といえば、

松尾芭蕉(1644-1694。俳人。Ep.90、163参照)の『奥の細道』

菱川師宣(ひしかわもろのぶ。1618-1694。絵師)の『見返り美人図』

歌川広重(1797-1858。浮世絵師)の『東海道五十三次』

など、彼らの“名刺がわり”の作品も同時に思い浮かぶ。

では本居宣長は? と考えると、いまいちピンとこない。

宣長が多大な功績を残したという「国文学」の研究。それにはまず時代背景を理解する必要がありそうだ。

江戸時代後期当時、儒学(中国)や蘭学(オランダ、西洋)の研究が盛んに行われる一方、日本古来の文学の研究は省みられていなかった。

自分の国のものなのになぜ? と意外に思うかもしれないが、平安時代や奈良時代(8世紀)に書かれた日本語の文章のとっつきにくさ、読解の困難さは、江戸時代の人間にとっても同じだったのかもしれない。

宣長は特に『古事記』の研究を深め、『古事記伝』を著した。これは解説書(考察本)である。

したがって本居宣長の代表作は? と問われたならば『古事記伝』と答えるのが最も適していそうだ。

外来のものをせっせと研究するのではなく、日本古来の文学や歴史を研究し、その素晴らしさを世に紹介する。

それは、それを読んだ一部の人間に自国に対する誇りや自信を生んだことだろう。今でいう「保守」の萌芽やムーブメントと言えるだろうか?

国文学の発展が後の尊王攘夷運動につながったことに何の不思議もない。

なおEp.91で取り上げた鈴鹿市出身の歌人・佐佐木信綱(1872-1963)の父、佐佐木弘綱(1828-1891)は、宣長の国文学の流れをくむ「鈴屋歌会」に所属していた。

宣長が地元、三重(旧・伊勢国)に築いた「国文学の流れ」は、後世に引き継がれたのである。

さて、そんな本居宣長は「鈴」を愛した。

鈴!?

ずいぶん奇特なものを愛したものだと不思議に思うかもしれないが、地元では広く知られている。

書斎の部屋には鈴がかけられており、「鈴屋」(すずのや)と称したらしい。

「三十六鈴の柱掛鈴」というものが伝えられる。宣長が作製したもので、6個の鈴の6箇所を赤い紐で結び、柱に掛け、紐の端を持って鳴らしたという。

それは勉学の合間にリラックスしたり、ストレス解消のためのものだったらしい。『鈴屋集五』という宣長が著した文集にそのような記述があるのだ。

私はこの話を聞いたとき、女優のソニンさんを思い出した。

現在ではミュージカル俳優として活躍する彼女は、アロマテラピーを実践している、ということを数年前、新聞記事で読んだ。

舞台本番前、集中したいときはこの香り、休日にリラックスして過ごしたいときはこの香り、というように。

あるとき、いつも就寝前に嗅ぐ香りを誤り、本番前に嗅ぐ香りを嗅いでしまったことがあるのだという。

すると血が湧き、頭が活性化し、とても夜眠るどころではなく、朝まで一睡もできなかった、とそんな話だった。

この記事を読んで、すげぇな、と思った。

もちろん、特定の状況で特定の香りを、繰り返し繰り返し彼女の身体と脳に覚えさせた、というプロセスがあったことに違いはないが、

人間は、香り一つで、“超集中モード”に没入したり、精神的に充足したりすることができるのだ。

そして宣長もまた、「聴覚」によってその領域に達していたのでは? と考えられた。

というのは、宣長の遺品に「七古鈴」と呼ばれるものがあるからだ。

弟子や友人たちが宣長にプレゼントしたらしい。

形状の異なる7つの鈴、それぞれには名称が付けられている。

駅鈴、八角鉄鈴、養老古鈴、人面鈴、三鈷(さんこ)鈴、八角駅鈴、茄子型古鈴

形状が異なると当然、音色も異なる。

書斎にこもって長時間勉学や作業に励むとなると、どんなに優秀な宣長でもいずれは集中力が切れることもあっただろう。

そんなとき、勉学に疲れて癒しが欲しいときはこの鈴、ラスト1時間集中したいときはこの鈴、というように使い分けていたかもしれない。

「嗅覚」や「聴覚」という、これ以上分解できない最小単位のインプット(五感)で、集中力を高めたり、リラックスしたりできるのだ。

駅前にはモニュメントが。「七古鈴」の一つ、「駅鈴」である。

鈴の街、松阪。

ふとどこからか、鈴の音が聞こえてきた。

それは空耳ではなかったかもしれない。

----------------------------------------

Motoori Norinaga & Sound of Bells

Ep.206

本居宣長 Motori Norinaga was a huge pioneer of research for old Japanese literature like 古事記 kojiki.

He is a one of the “Local Great” of his hometown, Matsusaka, Mie.

And people in this region know his strange hobby, “listening to sound of bells”.

Bell..? yes, his favorite items were Bells and he was a collector for Bells.

Referred by his diary, he enjoyed sound of bells for his relaxation and stress relief!

https://www.norinagakinenkan.com/

https://www.shodo.co.jp/tenrai/article/serial01/115-1-0.htm

http://www.inetmie.or.jp/~nishi-3/suzu.htm

https://suzunoyashop.base.shop/items/53292279

https://www.aromakankyo.or.jp/aromanogenba/aromalife/sonim/